酒田市沖風力発電

参加者から批判や反論相次ぐ

県・市の住民学習会の説明に

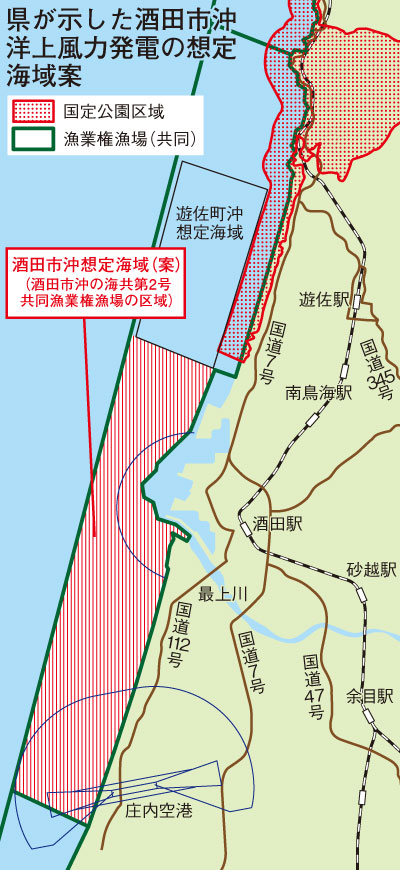

洋上風力発電の事業化に向けた3段階ある手続きのうち、2段階目の「有望な区域」に国が選定した酒田市沖に関し、健康影響や災害時の安全性などについて学ぶ住民学習会が6月29日、東北公益文科大学公益ホールで開かれ、講師の専門家から低周波音が健康に影響を及ぼす可能性は低く、洋上風車が建つ沖合での津波荷重は波浪荷重より小さいなどとする見解が示された。これに対し参加した住民からは「説明は明らかにミスリードで適切ではない」「偏った話だけを聞いただけでは、市民は正しい判断を下せない」などといった批判や反論が相次いだ。今回の見解に対しては、別の専門家からも間違いを指摘する意見が出されている。(編集主幹・菅原宏之)

偏った話では判断できない

住民学習会は、洋上風力発電施設の稼働に伴って発生する騒音・低周波音による健康への影響や、洋上風力発電施設の地震・津波発生時の安全性などに対して、不安や疑問視する声が寄せられていることから、山形県と酒田市が専門家を招いて共催した。庄内一円を中心に、秋田県由利本荘市の住民など県内外から約130人が参加した。

当日は、粕谷伸幸・県エネルギー政策推進課長が、本県の洋上風力発電事業の取り組み状況を説明。佐藤敏彦・青山学院大学特任教授が「洋上風力発電施設から発生する音の健康影響について」、清宮理・早稲田大学理工学術院名誉教授が「洋上風力発電(着床式)事業における地震・津波対策について」と題して、それぞれ講演した。

佐藤特任教授は、風車から発生する音・騒音による健康影響の課題と最新の知見などを解説した。

そして▼洋上風力発電施設から発生する低周波領域の音が、人の健康に影響を及ぼす可能性は低い▼低周波領域を含めた音による健康への影響は、感覚や知覚反応に個人差があり評価するのは難しい▼予防対策では正しい情報を周知し、住民に安心感を与えることが重要―などの見解を示した。

清宮名誉教授は、風力発電施設での事故や設計の概要、地震・津波への対応などについて説明した。

そして▼洋上風力発電施設の耐震設計は、高層建物と同程度の高い水準で、過去の大地震でも大きな被害は生じていない▼沖合での津波荷重は波浪荷重より小さい▼洋上風力発電施設の構造設定や設計法は、欧州の基準以上に厳しく、日本の現設計体系に合わせて構築している―などと語った。

清宮名誉教授(左)と佐藤特任教授

これに対し清宮名誉教授は「津波は海面と海底面がほぼ同じ流速で、最大でも自転車の速さくらいで一斉に流れてくる。波浪の場合は最もきついのが砕波の時で、衝撃的な波圧が来た方が、一定流速で当たるより荷重は大きい」と解説した。

質問したS氏は「理屈では分かるような気がするが、ふに落ちない」と述べ、清宮名誉教授の解説に納得の意思は示さなかった。

不眠症が151人と試算

K氏は、影山隆之・大分県立看護科学大学教授らが風車騒音の疫学調査を行い、「風車騒音が41デシベルで不眠症を訴える人が5倍の確率で増える」と結論付けた論文を取り上げた。

その上で田鎖順太・北海道大学地域環境研究室助教が、影山教授らの疫学調査の結果を踏まえて、「Hリスク」というシミュレーションソフトを開発していることに言及し「遊佐町では15メガワットの大型洋上風車30基を、海岸線からの離岸距離2キロに建てる計画となっているが、(同ソフトによると)151人の不眠症が発生するという試算が出ている」と紹介した。

そして「田鎖助教や影山教授は、10メガワット以上の風車であれば、予防原則に立って最低でも10キロ以上の離岸距離を取るべきと指摘しているが、佐藤特任教授は15メガワットの洋上風車を、離岸距離2キロに建てても科学的に大丈夫だと考えるか、答えてほしい」とただした。

これに佐藤特任教授は「151人という推計が出ているが、この値は10~千人の間とか、そういうことになると思う。(大丈夫かどうかは)分からないとしか言いようがない」と答えた。

K氏は「Hリスクでは、明快に151人の不眠症が出るとのリスク評価になっており、佐藤特任教授の解釈はおかしい。ノー回答ということなのか」と反論した。佐藤特任教授は「ノー回答では無い。Hリスクの信頼性については、他の騒音の専門家に聞いても『これだけでは分からない』と言われた」などと述べた。

K氏は「今、騒音制御学会の中で(Hリスクに対しての)反論は無い。誰が反論しているのか」と迫ったが、進行役に「ここまでにさせていただきます」と遮られ、佐藤特任教授の回答を聞くことはできなかった。

健康被害を否定できず

I氏は「高齢男性から聞いた話では『畑の近くに風車が建ったら、動物も鳥もクモさえ来なくなった』ということだった。風車近くに住むこの高齢男性は、不眠が長く続いて内臓に障害が生じ、息子さんは難病になった。佐藤特任教授は、そうしたことを聞いたことはないか」とただした。

佐藤特任教授は「風車が建つ前は体のどこも悪くなかったのに、風車が建ってから調子が悪くなったという人の話はたくさん聞いている。それが果たして低周波音が原因でなったのか、低周波音を出す風力発電施設ができたからなったのか、そこの説明が科学的にはできない」との考えを示した。

さらに「『低周波音という何だかよく分からないものが、健康に影響を与える可能性は少ないだろう』というのが、今の科学的なエビデンス(根拠)が物語るもの。健康への影響が無いとは言っていない」と答えた。

これに対しI氏は「風車の近くに住んでいる人が、あまりにも眠れないので車で遠くのコンビニエンスストアの駐車場に行き、車中ではよく眠れるということを聞いている。これはなぜなのか」と質問した。

佐藤特任教授は「それは自分の嫌なものが目の前から無くなったから。エコキュート(空気の熱でお湯を沸かす給湯器)も根本的な解決は、その方の家の横からエコキュートを撤去することだった。ただエコキュートから発生する低周波音のせいなのか、エコキュートの存在自体が無くなったからなのか、それは分からない」と繰り返した。

科学的裏付けを欠いている

Y氏は、低周波音による健康被害を長年研究しているポルトガル・ルソフォナ大学教授のマリアナ・アルヴェ・ペレイラ博士の文献に触れ「ペレイラ博士は『低周波音をカットして、風車の影響を評価するのは間違いで、感覚閾値(ある感覚を感じるようになるための最小の刺激の強さ)より低いから影響が無いというのは間違い』ということを科学的に示している」と指摘。

そして「(佐藤特任教授の講演では)ペレイラ博士の文献を意図的に外しているのではないのか。この文献を抜いてしまえば、文献調査上はエビデンス(裏付け)が無い」と主張した。

さらに秋田県由利本荘市で(風車による)健康被害の相談が21件寄せられていることを紹介し「ノセボ効果(薬効の無い偽薬を服用した場合に、副作用や有害事象が現れる現象のこと)の文献を取り上げていたが、100人に1人がノセボ効果だったとして、残る99人全員がノセボ効果だといわんばかりの説明は、明らかにミスリードで適切ではない」と批判した。

その上で「私は健康被害を受けて苦しんでいる人たちから、直接話を聞いている。佐藤特任教授は本当に責任が無いと思っているのかを聞きたい」とただした。

これに対し佐藤特任教授は「文献評価の仕方、ガイドラインに沿って文献評価をしている。もちろん見落としや、もしかしたら解釈が間違っていたということがあるのかもしれないが、私自身は責任を持ってやっているつもりだ」と答えた。

これを受けY氏は「今はペレイラ博士だけだが、20年後、30年後に他の人が文献を出してくれば、定説は覆ると思うが、この場で『問題は無い』と本当に言っていいのか」と強く迫った。

佐藤特任教授は「嘘を言っているつもりは無い。もし20年後、30年後に『佐藤の言うことは間違いだった』と証明されれば、その時は謝罪する」と語った。

Y氏がさらに「住んでいる人は20年間、30年間と風車が建つ(ことを受け入れざるを得ない)。そのことを本当に分かっているのか」と指摘したのに対し、佐藤特任教授は「今の時点では自信はある」と述べた。

矢口市長は学習会を評価

漁業者のI氏は、酒田市沖が「有望な区域」に選定されていることを取り上げ「酒田市沖は、正式な手続きを経ずに『有望な区域』になっている。山形県漁業協同組合が我々漁業者の意思を無視し、勝手に県に情報提供したことで『有望な区域』になっている事実を、酒田市民の皆さんは覚えておいてほしい」と訴えた。

そして「偏った話だけを聞いただけでは、市民は正しい判断を下せない。市に対し再度住民学習会を開くよう要望したい」と述べた。

住民学習会の再開催を含めた今後の進め方について、酒田市の矢口明子長は1日の定例記者会見で、本紙の質問に「まずは酒田沿岸域検討部会(酒田部会)で長所と短所を再度整理していくのが筋ではないのかと感じている。住民学習会の開催は現時点で具体的な予定は無いが、酒田部会で必要との声が上がれば、検討することになる」と述べた。

質疑応答の時間が30分と短かったのではないのか、との問いには「講師の先生の講演時間が(当初から)超過したので、少し短くなったと理解している。もう少し長く取る予定になっていた」と説明した。

その上で「質問している人たちは知識のある方々だったと思うが、一方で『大変理解が深まった』『大変勉強になって良かった』という声もいただいている。参加者全員を満足させることは難しく、今回の住民学習会は良かったのではないかと思う」との認識を示した。

学習会講師の説明は誤り

地震工学の鈴木猛康・山梨大名誉教授が指摘

住民学習会の参加者の間からは、佐藤、清宮両講師に対する批判や反論、同会を共催した県と市への疑念の声などが上がっている。

洋上風力発電の事業化に疑念や不信感を抱く庄内の住民でつくる「鳥海山沖洋上風力発電を考える会」の菅原善子共同代表は、本紙の取材に「佐藤特任教授が『予防対策では正しい情報を周知し、住民に安心感を与えることが重要』と述べたことに疑問と不信感が増幅した」と不満を隠さない。

そして「正しい情報とは、頭痛や不眠は『気のせい』だという情報なのか。これは県が従来主張してきた内容と同じで、我々の疑問に答えていない」と指摘した。「国の指針や基準であっても科学的に十分なわけではなく、それを満たしているから進めていいということにはならない」とも話した。

清宮名誉教授が▼洋上風力発電施設の耐震設計は、高層建物と同程度の高い水準である▼洋上風力発電施設の構造設定や設計法は欧州の基準以上に厳しい▼沖合での津波荷重は波浪荷重より小さい―などと述べたことにも疑問を呈した。

菅原共同代表は、清宮名誉教授の説明に納得できなかったことから、地震工学が専門で耐震設計にも詳しい、一般社団法人日本国土・環境保全協会代表理事の鈴木猛康・山梨大学名誉教授に、問い合わせた。

鈴木名誉教授からは①風車は規制緩和により、14年から建築基準法対象の工作物から外された②日本の耐震設計は世界一の水準だが、風車に建築基準法は適用されていない③風車には欧米の設計計算ソフトが適用されているため、日本の厳しい自然環境に適合していない④津波は海底から海面まで一斉に海水が移動する現象で、津波高は水深が深いほど低く、浅いほど高くなる。陸から比較的近い海底に基礎を持つ着床式洋上風車では、津波の規模や水深が与えられていないのに、津波より波浪の方の荷重が大きいとは言えない―との回答を得たという。

これを踏まえ鈴木名誉教授が「『気をつけないと、山形県沖でも秋田県沖でも、津波の影響を無視した開発が行われることになるのではないか』と指摘している」ことも明らかにした。

菅原共同代表は「県と市は、地域住民の不安を解消し、理解を得るために住民学習会を開いたというより、次の段階に進めるために、住民学習会を開いた事実が必要だったのだろうとしか思えない」と批判した。

住民を“なめた”対応と感じた

考える会の三原容子共同代表は、会場の反応や質問内容から、今回の参加者の多くは風力発電の問題点を学んできた人たちだったのだろう、と振り返る。

その上で「住民学習会を開いた共催者は『聴衆は何も知らない人たち。きちんと教えてあげよう』とでも考えたのだろうか、いかにも〝住民をなめている〟態度を感じた。アリバイづくりのために税金を使うことに、良心が傷まないのだろうか」と苦言を呈した。

挙手をしている参加者がまだ残っているにもかかわらず、質問を打ち切った質疑応答にも触れ「『今、手を挙げている方までとさせていただきます』という対応も可能だったはずなのに、半ば強引にプツリと切った対応は逃げたという印象を拭えない」と話した。

佐藤特任教授の講演に対しては「患者(被害者)に向き合うことなく、データのみを扱って、科学的な研究だと自信たっぷりに語る。被害者の声を『気のせい』と一蹴する風力推進者たちに、さぞかし頼られているのだろう」との見方を示す。

そして「どの論文を科学的な価値があると判断するのかが恣意的ではないか。水俣病の原因を巡る専門家の誤った見解によってさらに患者が増え、被害者の傷が深くなったことを思い出した」と批判した。

一方、清宮名誉教授の講演については「専門家の良心に従って判断される方かと期待していたが、完全に裏切られた。審査機関の委員長という立場は、ここまで忖度を必要とするのだろうか」と語った。

その上で風車が規制緩和によって、14年から建築基準法の工作物から外され、電気事業法の電気工作物とされたため、超高層建物の耐震設計が適用されていないことを取り上げ「(清宮名誉教授が)それを知らないのか、知らないふりをしたのかという疑惑がある。公職にある者として重大な過失ではないのか。県や市の担当者が、この問題を知らないのならば、それも大問題となる」と指摘した。

県議3人、市議18人不参加

住民学習会を巡っては、酒田市・飽海郡区(定数5)選出の県議会議員のうち3人、酒田市議会(同25)議員のうち18人が不参加だったことが分かっている。

県議会議員で参加したのは、阿部ひとみ、江口暢子の両氏。いずれも吉村美栄子県知事の与党会派で非自民系の県議会第2会派「県政クラブ」(議員数14人)に所属している。

市議会議員では進藤晃、髙橋千代夫、安藤浩夫、松本国博、伊藤欣哉、市村浩一、後藤泉の計7人が参加した。このうち進藤、髙橋、安藤、松本、伊藤の5氏は市議会の最大会派「新政会」(議員数9人)に、市村氏は団体の「令和会」(同2人)、後藤氏は同「市民の会」(同2人)に所属している。

住民学習会の参加者などからは「市民の生の声を直接聞くことができる機会だったにも関わらず、不参加の議員がいたことに議員の質の劣化を感じる」「(洋上風力発電は)酒田の将来を左右する大問題。それに関わる会合に不参加の議員たちは『市民の代表として失格』と言われても仕方がない」「不参加だった県議や市議は、議員の役割を放棄している」などの声が聞かれた。